Costeando Fuerteventura

El barco era un verdadero corral. Gallinas, corderos, perros, camellos, todos amontonados en gran desorden, gritando, piando, bramando desaforadamente hasta que el mareo acabó por mandar a callar a toda la manada. Pronto navegábamos costeando las orillas volcánicas de Pozo Negro; después, doblando la Punta de Jacomar fuimos a fondear en la bahía de Gran Tarajal, donde el patrón tenía que recoger más pasajeros. Yo no esperaba semejante refuerzo; había que acomodar a bordo de un pequeño barco de sesenta toneladas, ya demasiado repleto, a una veintena de pobres familias que retornaban a Gran Canaria. En ese grupo había varios niños de pecho cuyos llantos parecía que nunca iban a terminar. Y para completar aquella barahúnda, los animales, que olfateaban la tierra desde que se echó el ancla, reanudaron el nuevo concierto.

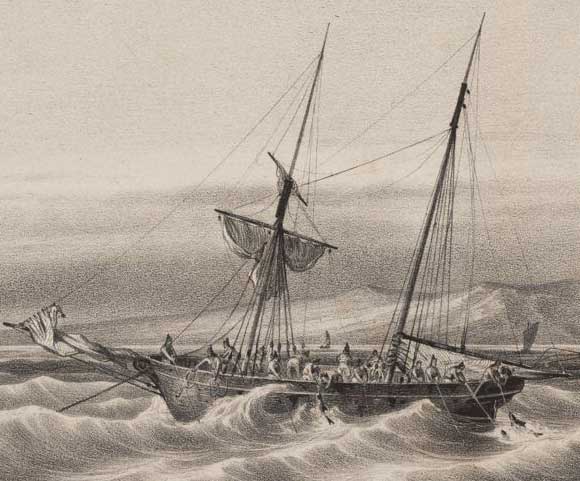

Berthelot y Webb, 1839

Al atardecer nos hicimos a la vela y el Sévère, a favor de un buen viento, navegaba a lo largo de la península de Jandía, que lamentamos no haber explorado: Fuerteventura aparecía distinta; ahora las costas no se veían bajas y uniformes. Costeamos un paraje de altos cerros que se precipitan sobre el litoral en contrafuertes abruptos. A la puesta del sol refrescó el viento: doblamos la Punta de Jandía, la más occidental de la isla, y a medida que dejábamos el abrigo de la tierra, el mar y el viento parecían haberse conjurado contra nosotros. No tardó en estallar con furia la borrasca; el horizonte se anunciaba amenazador y la oscuridad de la noche hacía la escena todavía más terrible. Fuertes ráfagas, que acostaban el barco sobre las olas, originaban a bordo un espantoso desorden. Las olas barrían la cubierta; los pasajeros, refugiados en la bodega, se mezclaban con los animales, que no podían ser dominados. Aquello era una espantosa batahola de lamentos y alaridos dominados a intervalos por el fragor de la tempestad. Cada cual buscaba un rincón del barco donde refugiarse: las mujeres y los niños estaban acurrucados en la cámara, y los camellos, a los que se había inmovilizado a la fuerza de amarras, permanecían echados recibiendo sobre el lomo toda la fuerza de la borrasca.

Berthelot y Webb, 1839

Al atardecer nos hicimos a la vela y el Sévère, a favor de un buen viento, navegaba a lo largo de la península de Jandía, que lamentamos no haber explorado: Fuerteventura aparecía distinta; ahora las costas no se veían bajas y uniformes. Costeamos un paraje de altos cerros que se precipitan sobre el litoral en contrafuertes abruptos. A la puesta del sol refrescó el viento: doblamos la Punta de Jandía, la más occidental de la isla, y a medida que dejábamos el abrigo de la tierra, el mar y el viento parecían haberse conjurado contra nosotros. No tardó en estallar con furia la borrasca; el horizonte se anunciaba amenazador y la oscuridad de la noche hacía la escena todavía más terrible. Fuertes ráfagas, que acostaban el barco sobre las olas, originaban a bordo un espantoso desorden. Las olas barrían la cubierta; los pasajeros, refugiados en la bodega, se mezclaban con los animales, que no podían ser dominados. Aquello era una espantosa batahola de lamentos y alaridos dominados a intervalos por el fragor de la tempestad. Cada cual buscaba un rincón del barco donde refugiarse: las mujeres y los niños estaban acurrucados en la cámara, y los camellos, a los que se había inmovilizado a la fuerza de amarras, permanecían echados recibiendo sobre el lomo toda la fuerza de la borrasca.

Sabin Berthelot, Primera estancia en Tenerife (1836)

Traducción de Luis Diego Cuscoy