La afición a la literatura

Había unas siete clases, dos de las cuáles eran inferiores a aquella en la que yo estaba, y en cuyo rango más bajo me hallaba. Cada año unos cuantos de los mejores de cada clase pasaban a la clase superior, no aquellos que estaban en lo más alto a mitad de año el año, sino por un arreglo mucho más juicioso, aquellos que durante los cinco meses hubiesen estado regularmente entre los mejores. Debo describirte cómo se hacía esto. El “Classicus Paper”, una invención adoptada, creo, desde tiempos inmemoriales en Winchester y en otras de nuestras grandes escuelas, se guardaba en cada clase, documento en el que se anotaba al final del día la posición que ocupaba cada niño. Entonces, imagina que había ocho niños en la clase. Sus nombres se ordenaban de acuerdo con el número que hubiesen tenido la semana anterior; cuando Forbes era el último se llamaba Classicus y tenía el deber de encargarse del “Classicus Paper”.

Pero como obtuvo un 13 de nota durante esa semana por encima de Lyell Senior, el último zoquete mencionado tomaría su lugar y sería el Classicus la siguiente semana. Es difícil concebir la gran satisfacción con la que se pasa el papel de uno a otro, porque es considerado un puesto reprochable.

A cada niño se le asigna traducir un pasaje por turnos y como se falla a menudo, se pasa la palabra al que esté por debajo y si éste lo sabe traducir toma el lugar del anterior. De esta forma se mantiene viva la atención de todos, porque los niños que se encuentran arriba saben que en cualquier momento pueden perder su puesto a menos que atiendan constantemente a lo que están haciendo los que tienen menos nota, porque cuando el último no puede responder a la pregunta que le toca se vuelve al primer niño de la lista y si está ausente pierde el puesto de inmediato, aunque las preguntas sean fáciles. Creo que esto y el “Classicus Paper” son inventos admirables para estimular un constante espíritu de emulación, para controlar el favoritismo del profesor, para asegurar la relativa capacidad de los diferentes niños que saben cómo ascender a otras clases fijando su atención, y demás. Al final del semestre, se suman todos los totales y quien consigue mayor puntuación recibe un premio, y los tres o cuatro primeros o más ascienden a otras clases.

La competitividad se incrementaba a medida que los niños pasaban a clases superiores, porque los primeros llegaban a tener muchos y valiosos privilegios. Se les llamaba “Los Seniors” y constituían la magistratura, a quienes el director les otorgaba la autoridad para mantener al resto en orden, para informar de todos aquellos niños que se “saltaran las normas” o fuesen culpables de cualquier tipo de delito. Por supuesto, conceder tales poderes a muchachitos de dieciséis o dieciocho años se prestaba a que de vez en cuando se dieran abusos, y aun así funcionaba bien; el efecto que causaba sobre los demás es que mucha de la tiranía, que de otra forma prevalecería por la mera fuerza física y mediante actos temerarios sobre cuerpos más tiernos y dóciles, era mantenida a raya por la supremacía de magistrados responsables que habían alcanzado su posición por su talento, y normalmente eran más jóvenes que algunos de los inútiles mequetrefes abusones de clases inferiores. Pegar a un magistrado era visto por el director de la misma forma que si un oficial de bajo rango de la armada o la marina golpeara a su superior, y no se conocía tal acto de insubordinación. Además, casi siempre había uno o dos en la primera clase más fuertes que cualquier otro de la escuela, que aseguraban el refuerzo del total respeto hacia los magistrados más débiles por parte de los mayores de entre los chicos pequeños. Solíamos ver con inmenso deleite cómo algunos jóvenes que habían sido amedrentados por ciertos personajes deleznables, de repente se alzaban sobre ellos al ser ascendidos a la primera clase. El magistrado puede tomar represalias contra un viejo enemigo de forma legítima, siendo muy estricto al observarlo e informando de cualquier quebrantamiento de la ley que podría haber sido ignorado de haberse tratado de otro individuo menos ofensivo.

Mi ambición durante el segundo semestre se vio estimulada al verme ascender en la clase de quince chicos en la que estaba; y desgraciado, como lo era a menudo con las patadas y puñetazos que recibía, llegué a pensar que sería feliz cuando consiguiera un puesto alto en la lista de clase. Esto tuvo un efecto tan grande en mí que si estaba situado por debajo de lo normal, en las ocasiones en que no podíamos tener medias vacaciones los viernes (un obsequio extra que nos daban de vez en cuando si hacía buen tiempo o por otras razones), solía consolarme de inmediato con la idea de que probablemente conseguiría una nota más alta. Por otro lado, si resultaba muy alta en algún momento, me entraban más ganas de que se acercaran las vacaciones ya que tenía asegurado mi posición. Debido a esto, logré dominar en gran medida mucha de mi natural antipatía al trabajo y mi distracción mental exagerada, y adquirí hábitos de atención que, sin embargo, me resultaban muy penosos y sólo daban resultados cuando tenía un objetivo en mente.

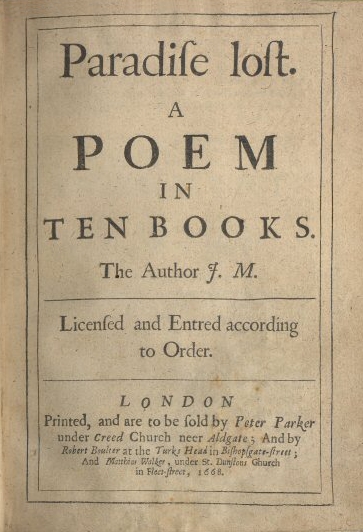

Milton: Paraiso Perdido

A finales del primer año llegó el aniversario, o lo que se llamaba “la declamación”, en la que ciertos chicos, los que estaban en las dos primeras clases, recitaban versos escritos por ellos mismos y el resto diferentes pasajes en griego, latín e inglés. El ensayo comenzó primero con la exhibición de cada chico, de los cuales se seleccionó a diez para actuar ante el público. Obtuve una de las plazas para recitar en inglés y en consecuencia fui obsequiado con un premio, El Paraíso Perdido de Milton, del cual estaba muy orgulloso. Cada año a partir de entonces recibí invariablemente un premio por declamar, hasta que llegué a las clases superiores y no podía recibir los premios por composiciones originales en latín e inglés. Mi capacidad inventiva no era rápida, pero poseer alguna es tan extraño que sin duda le garantiza a un chico de nuestras escuelas (y más tarde como autor) alguna distinción.

Milton: Paraiso Perdido

A finales del primer año llegó el aniversario, o lo que se llamaba “la declamación”, en la que ciertos chicos, los que estaban en las dos primeras clases, recitaban versos escritos por ellos mismos y el resto diferentes pasajes en griego, latín e inglés. El ensayo comenzó primero con la exhibición de cada chico, de los cuales se seleccionó a diez para actuar ante el público. Obtuve una de las plazas para recitar en inglés y en consecuencia fui obsequiado con un premio, El Paraíso Perdido de Milton, del cual estaba muy orgulloso. Cada año a partir de entonces recibí invariablemente un premio por declamar, hasta que llegué a las clases superiores y no podía recibir los premios por composiciones originales en latín e inglés. Mi capacidad inventiva no era rápida, pero poseer alguna es tan extraño que sin duda le garantiza a un chico de nuestras escuelas (y más tarde como autor) alguna distinción.

Sentía mayor atracción que la mayoría de los niños por la belleza de la poesía inglesa, siendo Milton, Thomson y Gray mis favoritos; e incluso Virgilio y Ovidio me resultaron atrayentes y me sabía sus pasajes más poéticos. Me conmovió muchísimo "La Dama del Lago" de Scott, que leí durante las vacaciones tras haber sido ascendido a la segunda clase y presumí, cuando se me concedió el premio de “Identidad Local” en verso inglés (dando por supuesta la métrica habitual de rima decasílaba), de haberme aventurado a escribirlo siguiendo la versificación de “La Dama del Lago” de Scott. Los versos fueron los únicos en toda la clase con cierta originalidad o poesía, de modo que el Doctor se quedó atónito sin saber qué hacer. La innovación era atrevida: mi excusa fue que él no había especificado una métrica en particular; por eso determinó que este caso no serviría de precedente, que en el futuro la métrica inglesa clásica era la que se adoptaría, pero que la mía tendría el premio aunque fuera octosílaba, irregular y no pareada.

Cuando me hallaba en la segunda clase, escribí una tirada de versos en latín (un ejercicio semanal que todos debíamos hacer) sobre la lucha entre ratas de tierra y ratas de agua, basada en la lectura de Homero sobre la batalla entre ranas y ratones, poesía satírica que se mofa del estilo heroico. El Doctor Bayley acababa de drenar un estanque infestado de ratas que se encontraba en un lado de nuestro campo de juego y solían meterse por todos lados, no sólo rebuscando en nuestros pasteles, pan y queso por las noches, sino también entre nuestras ropas y libros. Estoy seguro de que desde la fecha de ese temprano éxito hasta ese momento jamás había pensado en esta ristra de versos; pero puedo recordar con placer el incidente y ello me convence de que debo haber sentido una satisfacción inaudita entre chiquillos de dieciséis años al ejercer mis poderes inventivos voluntariamente.

La trama comenzaba con la observación de ratas de agua a las que había dado altisonantes nombres griegos, según el estilo de Homero, como robatartas, temedesmotadoras, devoralibros, trotacunetas y otros por el estilo. El rey empezaba a describir un sueño donde el profeta del agua, cubierto de juncos embarrados, se le aparecía y le predecía que aquella deliciosa extensión de lodo de dulce aroma pronto se secaría, y presagiando calamidades. Parte de la advertencia estaba copiada o parafraseada de la canción de la Sibila a los troyanos en la Eneida sobre lo que les pasaría cuando llegaran a Italia; el sueño era una advertencia tomada, supongo, de la de Agamenón a los jefes griegos. Tras ser comunicada a las demás debatieron acerca de lo que debían hacer y se acordó que, puesto que los hados habían decretado el drenado de las aguas, deberían emigrar hacia una cloaca vecina y destruir a las ratas de tierra, que consumían gran cantidad de forraje en la escuela y habían usurpado sus derechos. Un pasaje en el que se describía a un jefe como “el gran comemapas”, que de una sola tacada consumió África, Europa, Asia, América y el océano, era admirado como un buen espécimen de pomposa descripción de actos poderosos, al modo de la primera entrada de un héroe en un poema épico.

Los versos llegaron a ser treinta y ocho líneas y cuando acabé hubo gran discusión acerca de si debería atreverme a presentar algo así. Sin embargo, todos pensaban que era una métrica maravillosa, hasta que el maestro de segundo grado, Mr. Ayling, un joven de diecinueve años, opinó: “Me atrevo a decir que es todo un sinsentido con mal uso del latín”. Para su propia vindicación, me pidió verlo antes de entregárselo al Doctor Bayley. Para justificar su anticipación, lo acortó tanto como pudo, apuntando todos los errores gramaticales y un error en una cantidad. Aunque de esta forma hizo que muchos tomaran mi trabajo como algo superficial y rebajó bastante mi creciente vanidad, tuvo como consecuencia que corregí las líneas y reescribí la copia. Cuando el Doctor Bayley lo vio, quedó gratamente sorprendido por el correcto dominio del latín y más maravillado de lo que admitió, con la originalidad desplegada en todo el texto. Dijo ante la clase que era un latín tan bueno que yo merecía mayor reconocimiento, pero que no deseaba que le enviaran más sátiras de tal estilo. Desde esa época se me metió en la cabeza que algún día debería hacer grandes cosas en el mundo de la literatura, pero mi ambición se enfrió posteriormente, cuando fui incapaz de obtener algún premio en Oxford.

Pero para no andar con digresiones, volvamos de nuevo a mis días de colegio. De hecho, me he adelantado hasta contarte casi mi llegada a la clase más alta de la escuela, así que debo volver al largo y duro ascenso de la escala, al segundo semestre, cuando me estaba abriendo camino entre los chicos y pasé de la quinta a la cuarta clase con mis buenas notas en el “Classicus Paper”. Era costumbre del Doctor Bayley tener a las clases más altas bajo su cuidado, pero una vez por semana uno de los otros profesores pasaba antes que él para revisar. Esta temida inspección se llevaba a cabo no sólo con los pequeños, sino también con los mayores y cuando el Doctor decía con su atronadora voz, “Desgraciadamente esta clase está bajando de nivel”, alumnos y profesores rasos, si habían sido holgazanes, temblaban participando del sentimiento de reproche. Dos de éstos tenían títulos universitarios, Ayling y Belin, este último hijo de un emigrado francés y había estudiado en Winchester y creo que también en New College, Oxford. Aunque yo aborrecía estas revisiones tanto como cualquiera, una vez se iban tenía el consuelo de saber que había mejorado en el “Classicus Paper”.

Esto se debía a que mi padre todas las vacaciones solía hacerme leer con él, en algún momento del día, los libros con los que íbamos a trabajar el año siguiente. En este ejercicio siempre iba más allá y en lugar de confinarme exclusivamente a la traducción del latín y el griego, me enseñaba geografía y mitología entre otras cosas. El Doctor Bayley tenía la costumbre de finalizar cada día haciendo preguntas que se alejaban de lo ordinario y yo casi siempre asombraba a la clase respondiéndolas. Recuerdo bien un día en que había quedado de los últimos junto a otros dos, en una clase de quince niños, y al primero le preguntó cómo se llamaba ahora el Mar Egeo. Como nadie lo sabía, la pregunta fue rodando y se le preguntó a todos los niños de la lista hasta que llegó mi turno y contesté: “El archipiélago griego”; entonces, el profesor me ordenó avanzar todos sus puestos y me senté, bastante abrumado con el súbito ascenso. Desde esa altura podría haber sido precipitado a mi antiguo puesto si hubiesen seguido preguntando, pero aquel era el final de la clase; el profesor nos despidió y yo conseguí quince puntos, un número igual al de una semana de trabajo normal.